张之洞与武汉的城市化发展(2)

辛亥革命网 2020-05-14 11:00 来源:团结报 作者:张建华 查看:

想到在日本和西欧有自己派出的成百上千的子弟,觉得这些地方并不那么遥远,这属于心理感受。那么实际的时空距离是不是也因为铁路建设而有改观呢?似乎可以往这方面设想。

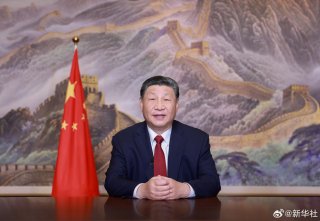

张之洞

如果张之洞确实是在1907年书写了这副楹联,这时京汉铁路通车已有一年,山海关内外铁路正好建成改名为京奉铁路通车,日本抢夺控制的南满铁路(原中东铁路支线南段)经过改造也重新运营,再利用俄国控制的在中国东北境内的中东铁路和已经在日俄战争期间仓促强行通车的西伯利亚铁路,从汉口坐火车经北京、奉天(沈阳)等地到莫斯科再转至西欧,虽然还不现实方便,但确实已经可以想象了。不过,这不一定是张之洞的思考方向,也不符合那个时代的实际情况。一方面,俄国铁路一直是不与标准轨接轨的寛轨,并无与欧洲其它国家接轨之意,其修建西伯利亚铁路,只是在本国范围内连接欧亚;另一方面,限于那个时代的技术条件,以铁路连接亚欧并不比海路更有优势。而张之洞的铁路战略也只是在中国范围(以武汉地区为中心点)内的规划考虑,在帝国主义大肆侵略和相互争夺的背景下,避之犹恐不及,更不会以与外国铁路“接轨”为追求。他所期望的“轨”方面的“交通”,应该还是引入西方的铁路技术。

所以,“不觉亚欧遥”的真正含义也许是,张之洞认为,通过多年“交通文轨”的努力与实践,其治下武汉地区的发展水平和现代化程度与日本和西欧的差距已经不是不可以克服和追赶了。这里确实体现了张之洞的自得之情,虽说是登高望远,实际视野也只不过武汉三镇,但思绪却可以远到日本和西欧。

通读全联,感觉这里面最值得品味的说法是“交通文轨”。

在中国传统中,“文轨”是天下统一的象征。《史记》《秦始皇本纪》记载秦统一后“一法度衡石丈尺,车同轨,书同文字”。世界范围意义上的主权国家体系,如果从第一次世界大战结束算起有近百年历史,即使从联合国才开始算也有70多年历史。面对这样的现实情况,人类社会对“文轨”的追求,就不应该是相同,而是相通。正是站在今天的认识高度上,我们看到“交通文轨”这个表达,不能不为之惊艳,并且产生极大的兴趣,去进一步探究百年前张之洞的思想与实践。

张之洞所处时代的全球化形势,就是资本主义的发展不可避免地要使世界成为一个整体。甲午战争中国惨败于日本之后,帝国主义列强掀起瓜分中国的狂潮,中国人因而深切地感受到“亡国灭种”的危机,发出“保国”“保教”“保种”的呼喊。在张之洞看来,此三事实为一体,而盛衰兴亡的关键“其表在政,其理在学”,“今欲强中国,存中学,则不得不讲西学”,但“讲西学必先通中学,乃不忘其祖也”,于是在戊戌年撰写了“内篇务本,以正人心;外篇务通,以开风气”的著作《劝学篇》,风行一时。梁启超《清代学术概论》说:“所谓中学为体、西学为用者,张之洞最乐道之,举国以为至言。”

自此以后,张之洞就被贴上了一个“中体西用”的标签。以“中体西用”论为框架来分析张之洞的思想与实践,也不无道理。但是仅以“中体西用”就可以为张之洞盖棺定论吗?鉴于张之洞本人在晚年以“交通文轨”来概括他自己的志向与功业,这确实是一个值得认真思考的问题。

“中体西用”与“交通文轨”同样包含了学习与引进近代文明、学以致用的意愿,这是二者的相通之处。但在当时的语境中,“中体西用”只是把西方近代文明当作中国固有文明的辅助与补充。而“文轨”是涉及天下统一的根本大计,“交通文轨”就其表面来说,是平等交流互相学习,就其实际来说,是学习西方。

义和团与八国联军侵华的庚子事变之后,中国面临的形势更为严峻。虽然其联名的《江楚会奏变法三折》(实际主导清末新政)与《劝学篇》形神皆似,但这只是施政的权宜,并不代表张之洞的真实思想仍然停留在戊戌年的“中体西用”上。在此前与各省督抚及朝中大臣的商议中,张之洞已经明确指出: “环球各国大势,孤则亡,同则存。故欲救中国残局,惟有变西法一策。盖必变西法,然后令中国无仇视西人之心;必变西法,然后可令各国无仇视华人之心;必变西法,然后可令各国无仇视朝廷之心。”又说:“盖变法二字,为环球各国所愿助、天下志士所愿闻者,皆指变中国旧法从西法也。”这些言论,足证他想“以仿西法为主”。

有意思的是,新式学堂兴办不过几年时间,“各学堂之经学徒为具文,经学实有沦亡之疑虑”,不得不设法保护了。而张之洞想到的办法是开办专门学堂来保存中国经史旧学,1904年,他将武昌经心书院改为存古学堂,是为首创,3年后,更建议向各省推广。存古学堂“重在保存国粹”,但其理念实际上来自西方:“今日环球万国学堂,皆最重国文一门。国文者,本国之文字语言、历古相传之书籍也,即间有时事变迁不尽适用者,亦必存而传之,断不肯听其澌灭。至本国最为擅长之学术技能、礼教风尚,则尤为宝爱护持,名曰国粹,专以保存为主。凡此皆以养其爱国之心思、乐群之情性。东西洋强国之本源,实在于此。”

学者认为这是张之洞“中体西用”观念的延伸,甚或认为这是张之洞自新返旧的退步标志。实际上,按张之洞的想法,存古学堂每省只办一二所而已,不仅不是主流,更不成比例,他曾指出:“若以新学为足救亡,则全鄂救亡之学堂已二三百所,而保粹学堂止此存古一所,于救亡大局何碍?”

更重要的,存古学堂的“存古”与《劝学篇》所讲的“存中学”在目标和方法上皆为不同。《劝学篇》所要保存的中学被视为“圣教”,所谓“今欲强中国,存中学,则不得不讲西学”,“强中国”与“存中学”之间逻辑关联(“国不威则教不循”),“今欲强中国”与“不得不讲西学”之间逻辑关联,但“讲西学”与“存中学”之间并无直接关联,所以还不算是直接以“讲西学”的方式来“存中学”。但戊戌年尚有强国梦,庚子以后能想的只是挽救残局,因此存古学堂所要保存的已经只是“古”,而且是仿照西方理念以新式学堂来“存古”,真正是以“讲西学”来“存中学”了。照此来看,存古学堂非但不能是“中体西用”的体现,反而更像是其反动。

简而言之,庚子以后,张之洞的思想与实践较之于戊戌年的“中体西用”均有突破,所以他以“交通文轨”作为表达。

3“不言革命之大革命家”

张之洞从湖广总督离任4年后,武昌首义引爆辛亥革命,即有清朝权贵议论张之洞实为“祸首”。

半年之后,孙中山考察武汉、游览奥略楼时则评论说:“以南皮造成楚才,颠覆满祚,可谓为不言革命之大革命家。”就政治立场而言,张之洞从始至终维护清朝统治,所谓不言革命是也;但他的长期执政在积极的意义上为武昌起义的爆发与成功创造了条件(正反两面皆有认可),所谓大革命家是也。对此反差,则有史家评论为:“事机凑泊,种豆得瓜。”(张春霆:《张文襄公治鄂记》)但按唯物史观,资本主义因素的成长壮大为资产阶级革命奠定物质基础,是正常的历史规律,张之洞不言革命而有大革命家之实效,并非只是机缘巧合。

一个有趣的问题是:张之洞对自身的革命性有无认识?鉴于他以“交通文轨”作为表达,我们可以说他对此应该是有所认识的。因为“交通文轨”,方式可以是缓和、渐进的,而要达到与西方“文轨”趋同,中国必定要经历巨大的变革。以此而论,“交通文轨”显然具有相当的革命性质,原非“中体西用”可比。

张之洞的《劝学篇》面世不过一年,即受到何启、胡礼垣著文批评,梁启超也在《自由书》中断言“中体西用”论没有价值,“不三十年将化为灰烬、为尘埃,其灰其尘,偶因风扬起,闻者犹将掩鼻而过之。”恰巧30年后的1929年,胡适以英文讨论“文化冲突”,有“全盘西化”之说。数年后爆发的中西文化论战,十教授发表《中国文化的本位建设宣言》反弹“全盘西化”论,而胡适则批评所谓中国文化本位建设实则清末洋务派、维新派“中体西用”论的翻版,可见“中体西用”论确实名声不佳。但胡适也承认“全盘西化”的口号并不适宜,改之以“充分的世界化”。

一百多年来关于中西文化和现代化的讨论,“中体西用”和“全盘西化”可以说是最吸引眼球的口号,而“交通文轨”则几乎无人注意(1933年的华西协和大学新校歌首句“欧亚交通,文轨新同”可能是唯一的唱和)。不过,“中体西用”与“全盘西化”可以说都不是合适的表达,也可以说这二者在本质上都是错误的。而相形之下,“交通文轨”,可以说既是合适表达,又是本质正确;而其优胜之处,或者说其最本质的特征,在于它不是理论空谈,不是口号文宣,而是长期实践得出的认识,是对古代中国国家统一经验的借鉴。

补论:“缔造先从江汉起”

今天耸立在蛇山山脊、俯瞰武汉长江大桥的黄鹤楼修建于20世纪80年代,其时笔者常往来蛇山一线,作为高中学生,于张之洞的这副黄鹤楼名联应该早有寓目,但现在思来竟毫无印象。没有留下印象的原因,当然是那时完全不识其中之味,读过也没有什么特别的感觉。直到2013年年初再次读到,方觉眼前一亮、心中一惊,亮惊者下半联也,缘于那之前客居欧西十年又特别关注家乡和祖国的高铁事业。然后反复阅读、思考和查证,这才确信读懂了关键词、进而读懂了全联。本文第一节文字,即形成于这一年。

第二节文字,关于“交通文轨”与“中体西用”及“全盘西化”的比较,则形成于2018年春,乃是笔者参加上海外国语大学全球文明史研究所主办的“ 中国对世界的认识:追问人类共同命运”学术研讨会之后的乘兴再作。因为以中国对于全球化的认识为关切,所以推介“交通文轨”这个学界几乎毫无认识的表达,无疑,“交通文轨”是下半联的精华,在那时看来,也是全联的精华。

目前,全球瞩目的武汉抗疫战已经锁定胜局,笔者意兴难平,觉得非常有必要再补写一节文字,否则就遗漏了上半联的精华,即“缔造先从江汉起”。站在今天的历史高度,错配一下:“今日交通文轨”,“缔造先从江汉起”,则可以形成这幅名联在百年之后的升华。

在开始研读这幅楹联后,笔者发现也正好是在那前后几年它得到了家乡湖北暨武汉政学两界的推崇。他们看重的即是上半联,“缔造先从江汉起”,认为这是对武汉地区作为中国经济与人口地理中心、交通及政治军事枢纽地位的最好说明,以后演出的历史大剧(例举的重点是辛亥革命武昌首义与抗日战争武汉保卫战)则证明张之洞所言不虚。不过,如此叙事,笔者不是十分以为然。

前面已经论及,张之洞所说的“整顿乾坤”“缔造先从江汉起”的“昔贤”专指林则徐和胡林翼。事实上,在19世纪之前也确实没有与此语相符合的人与事,孙权以武昌为都也不符合。

20世纪的中国历史,借用这句“昔贤整顿乾坤,缔造先从江汉起”,算恰如其分。武昌首义于推翻帝制、开创共和居有首功,武汉保卫战巩固了抗日民族统一战线、完成了抗日战争从战略防御阶段到战略相持阶段的过渡与转换,意义亦不可小视。

“茫茫九派流中国,沉沉一线穿南北。”《菩萨蛮·黄鹤楼》这首词的首二句,无疑是对武汉中心和枢纽地位最精准的概括和说明。武汉地区位于长江水系的中心点,这是自然的造化。在人类进入机器动力时代之前,水运是最且唯一有效率的交通方式,所以武汉成为区域中心城市。武汉还恰巧位于中国经济与人口地理的中心位置,但仅有这些天然之利还不够,真正让武汉成为全国的中心与枢纽的,还是人造的“沉沉一线穿南北”的铁路。这又回到张之洞的缔造之功。1906年京汉铁路建成通车,是武汉作为全国中心与枢纽的开端,之后,张之洞即开始筹划建设粤汉铁路及用来连接这二条铁路的长江大桥,但这项规划在他身后历经曲折,30年后粤汉铁路才全线建成,而长江大桥更要等到新中国成立以后了。

新中国成立后,开始建设社会主义工业化国家。在工业化这条路线上,毛泽东肯定张之洞的贡献,表示“重工业不能忘记张之洞”。新中国布局发展重工业,武汉是重点地区;而在交通规划中,武汉更是重中之重。1957年,武汉长江大桥建成通车,完成了“一桥飞架南北,天堑变通途”的壮举。京广铁路作为中国南北交通的大动脉与长江作为中国东西交通的大动脉以武汉为中心点十字交叉,此时是武汉中心与枢纽地位的顶点。

2009年12月26日建成开通的武广高速铁路以1000公里里程、350公里时速标准引领世界潮流,2012年12月26日由武广高铁延伸的京广高铁全线建成通车,成为一条新的南北交通大动脉。这是武汉中心和枢纽地位的又一高光时刻。在武广高铁建成之后的短短10年左右时间里,全国陆续建成的高铁线路已经形成几纵几横的网格。

2019年,新冠肺炎疫情首先在武汉被发现,中国科学家也迅速识别新型病毒并公布其全基因组序列,武汉就这样成为全球瞩目的抗疫战场。今天,武汉抗疫战已经获得阶段性成果。

回到本文的主题,不得不说:武汉,真是一个非凡的地方!