北洋军阀史研究述论(4)

辛亥革命网 2016-05-16 16:13 来源:中国黄埔军校网 作者:来新夏 查看:

“北京政变”是北洋军阀走向衰落的标志之一,一直是热门题目,但往往随政治气候的变化而有忽高忽低的评价。关于这次政变的性质,主要有以下三种分歧意见:(一)“首都革命”说。这是早期研究这次政变的一般观点。(二)武装政变说。这是80年代以后比较一致的看法,其中可以王宗华、赵晓天两人的文章为代表。王宗华认为从政变中冯玉祥提出的政治主张和实际行动来考察,这次政变既不是一次革命,又不是反革命的,而是具有进步意义的改良性质的武装政变(注:王宗华:《试论一九二四年北京政变》,《武汉大学学报》1983年第6期。)。赵晓天对这一观点作了进一步的引申,认为第二次直奉战争中冯玉祥班师回京的活动,既有倾向国民革命、采取激进行动的一面,也有软弱动摇和持有改良主张的一面,因此,其性质“应该说是一次带有民主主义色彩的改良性质的军事政变(注:赵晓天:《冯玉祥北京政变新探》,《西北大学学报》(哲社)1988年第3期。)。(三)直系军阀内部权力斗争说。如有论者认为冯玉祥发动政变的原因既不是不满于曹锟、吴佩孚所实行的“大政方针”,也不是不满于军阀割据混战给中国社会带来的巨大危害,更不是受孙中山影响和革命形势推动而发动的,而是与曹、吴因权势利益分配不均产生矛盾而导致的必然结果,而第二次直奉战争前各种势力的联合反直及战争本身都给冯提供了发动政变的条件和机会。“那种把北京政变说成是冯玉祥受孙中山和国民革命影响和推动的一场推翻直系的进步运动的说法超越了一定的历史范围,不符合历史的真实”(注:王红勇:《北京政变性质与原因新探》,《学术月刊》1986年第7期。)。这一观点虽应者寥寥,但从冯玉祥思想发展和活动的全过程以及北京政变的历史条件来看,应该说有它一定的合理成分。关于北京政变的历史作用,多数论者给予了较高的肯定性评价,认为政变给当时最强大的直系军阀以沉重打击,削弱了根深蒂固的北洋军阀势力,造成了有利于革命的客观形势,对北方革命运动的发展以及日后的北伐战争起到了积极的推动作用,而驱逐溥仪出宫,则从根本上铲除了复辟祸根,使封建顽固分子的复辟梦想最终破灭(注:刘敬忠:《冯玉祥北京政变初探》。《河北大学学报》1986年第3期;王宗华、 赵晓天也基本持相同观点。)。但也有不尽一致的意见,如有论者在对冯玉祥武力驱逐溥仪出宫事件的评价上,就对“这一行动铲除了复辟祸根,打击了封建残余势力”的观点提出了疑义,认为“这个评价不仅过高,而且完全忽视了这一事件所产生的恶果,即客观上为日本帝国主义提供了拉拢、利用溥仪的机会”。能否把溥仪后来投靠、依附于日本归咎于北京政变,显然还有进一步研究论证的必要,但文章提出“当时中国的复辟祸根不仅表现在小朝廷的存在和仍居紫禁城中,更主要的是封建专制主义的旧思想还深存于人们的头脑中,这是复辟祸根的思想基础”,因此,“不能认为驱逐溥仪出宫就等于铲除了复辟的祸根”(注:喻大华:《重评1924年冯玉祥驱逐溥仪出宫事件》,《学术月刊》1993年第11期。),这一观点还是符合历史实际的。

4、北洋军阀的覆灭时期

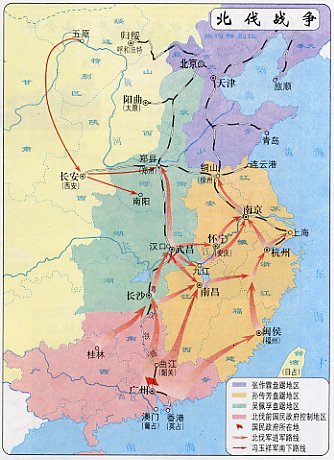

从1926年7月北伐开始至1928年12月张学良宣布“东北易帜”,是北洋军阀集团的覆灭时期。关于北洋军阀覆亡的历史,一直没有一部专著予以全面、系统的阐述;间或有著作涉及这一段历史,亦多为叙述国民革命军之北伐而连带叙及北洋军阀的失败与灭亡。论文方面则有一些零散的成果,多少弥补了有关北洋军阀覆亡史研究几成空白的缺憾。韩信夫《二次北伐与东北易帜(上、下)》一文对这一时期的历史作了简要而系统的叙述,从中可得北洋军阀覆亡的梗概(注:韩信夫:《二次北伐与东北易帜(上、下)》,《东北地方史研究》1990年第1期。)。习五一《论一九二七年奉吴河南战争》一文通过对1927年春奉吴河南战争的具体研究,提出了值得重视的观点,认为这场战争虽然仍属军阀之间争权夺利的不义之战,但从全国战场上综合考察,仍有一定的历史作用,即它牵制了直鲁联军,使其不能全力以赴地支援孙传芳与北伐军在江浙战场的决战,减轻了当时北伐军主要战场上的军事压力,更重要的是它加速了北洋军阀的最后崩溃(注:习五一:《论一九二七年奉吴河南战争》,《历史档案》1988年第4期。)。而刘曼容《北伐时期的国民军北方战场》一文则把北伐战争分为南北两个战场,即从广州誓师出发的国民革命军在东南沿海和长江流域进行作战的南方战场与冯玉祥国民军在西北地区和黄河流域进行作战的北方战场,并具体分析了国民军北方战场的发展进程及其在与南方战场呼应配合、推动北伐战争胜利进行方面的巨大作用,从而为研究国民革命军胜利进军或北洋军阀迅速崩溃提供了更开阔、更合理的思路(注:刘曼容:《北伐时期的国民军北方战场》,《近代史研究》1989年第6期。)。1928年12月29日张学良宣布“东北易帜”标志着北洋军阀集团的最后覆灭,学术界基本肯定“易帜”在中国现代史上的地位,认为此举结束了奉系军阀武装割据的局面,使中国由南京政府统一起来,这对中国历史发展起到了良好的影响和进步作用(注:潘喜廷:《张学良将军与东北易帜》,《社会科学辑刊》1979年第1期。)。也有论者认为此举在维护祖国统一的前提下维护了东北集团的利益,增强了张学良的权力地位(注:杜连庆:《东北易帜:南北妥协与对日战争》,《辽宁师范大学学报》1983年第3期。)。

人物是历史长卷中的重要角色,也是历史研究中浓墨重彩的凝聚点之一。北洋军阀人物虽然在近现代政治舞台上只不过扮演了让世人唾骂的丑角而已,但由于他们曾一度居于历史制造者与拨弄者的地位,因此,在整个北洋军阀史研究中,北洋军阀人物的研究也是格外引人注目。

对北洋军阀创始人和总头目袁世凯的研究,曾经历了一个曲折发展的过程。80年代以前,袁世凯一直在“窃国大盗”的帽子下幌动。1980年李宗一的《袁世凯传》面世,虽然作者尚未完全摆脱传统成说,称袁是“近代中国历史上大地主大买办阶级的一个极其重要的代表人物,一个伪装维新的封建专制主义者”,但该书注重史料的发掘与运用,可谓是以基本史实研究、传述袁氏一生历史的开山之作。最后,又有胡柏立《袁世凯称帝及其灭亡》、谢本书《袁世凯与北洋军阀》等著作相继出版,为袁世凯的研究奠定了厚实的基础。这一时期的论文成果也较多,且呈现出以下两方面特点:一是论题范围广,举凡袁世凯不同历史阶段的重要问题和细微末节均有专文予以具体论述和缜密考证,而且文章所探讨的问题已不再局限于政治、军事等方面,不少论者开始将研究视野扩展到财政、经济、交通等重要领域,并有一定突破。(注:沈家五:《从农商部注册看北洋时期民族资本主义的发展》,《历史档案》1984年第4期;刘桂五:《“交通系”概述》,《社会科学战线》1982年第3期;张学继:《论袁世凯政府的工商业政策》,《中国经济史研究》1991年第1期;朱宗震:《袁世凯的币制改革》,《近代史研究》1989年第2期。)二是对袁世凯的评价有一定变化。不少论者对袁世凯在内政方面的建树,如在晚清新政及民初政治、经济等方面的作用给予了某种程度上的肯定(注:侯宜杰、任恒俊:《袁世凯“新政”评议》,《河北师院学报》1986年第3期、1987年第1期;参阅沈家五、刘桂五、张学继、朱宗震等人的文章。),对其外交上的“卖国”行为,如与日本签订丧权辱国的“二十一条”等,也试图从“弱国无外交”的角度,给予合乎情理的解释(注:张神根:《对国内外袁世凯研究的分析与思考》,《史学月刊》1993年第3期。)。如前所述,有论者对袁世凯“窃国”这一早已盖棺论定的问题重新进行了审视,并以大量事实为袁摘了帽,表明对袁的评价在思想上有较大突破。值得注意的是,还有论者对袁世凯的阶级归属问题提出了全新的看法,如韩明在《孙中山让位于袁世凯原因新议》一文中认为,袁世凯与孙中山、张謇一样,同属于中国资产阶级的范畴,只是在半殖民地半封建的社会条件下,“转变成资产者”的道路不同。其根据是:“他们有共同的时代背景-外国资本主义侵略造成的民族危机;他们有共同的追求目标-救亡图存,使中国富强。这就使他们互相之间存在着或粗或细的共同利益纽带。但他们向资产阶级转化的程度和时序迥然各异,各自的社会地位也千差万别,使他们走上互相冲突的政治道路。这是资产阶级内部各层次的矛盾的运动基础。”(注:韩明:《孙中山让位于袁世凯原因新议》,《历史研究》1986年第5期。)这一观点尚无多少人响应与支持,因为如果说北洋军阀时期历史舞台上的争斗只是资产阶级自身的矛盾运动,那么半殖民地半封建社会的中国在这一时期的革命力量和对象又将是什么呢?

段祺瑞是北洋军阀集团中仅次于袁世凯的二号角色,也是一位颇有争议的人物。其人专横独断,刚愎自用,特别是在祸国媚外方面较其他军阀尤为明目张胆。不少论者对段祺瑞执政期间与日本的关系问题作了较为深入的研究,并取得了基本一致的意见,认为段是“日本帝国主义在华代理人”,充当了日本帝国主义侵华政策由武装侵略逐渐转变为政治拉拢和经济渗透的得力走卒(注:庄鸿铸:《试论段祺瑞与日本帝国主义的勾结》,《新疆大学学报》1983年第4期; 裴长洪:《西原借款与寺内内阁的对华政策》,《历史研究》1982年第5期。)。近年来对段祺瑞的研究有进一步深化的趋势,新问题不断有人提出与涉及,老问题也每每有新的认识与评断。如对段祺瑞奠定了一生事业基础的参与北洋建军问题,过去没有专门文章予以探讨,莫建来《试论段祺瑞在北洋建军中的作用》一文对段在北洋建军中三个方面的主要活动,即督练北洋新军、主持各类军事学堂和厘定、编译各种练兵章制、操法、兵书等作了具体的论述,并给予了较为客观的评价,认为“如就中国的军制因此摆脱了过去落后而陈旧的状态而言,段祺瑞这三方面的活动的作用及其在北洋建军史上的地位,诚然应予肯定。但如就主要因军队的私有化所造成的民初政治的动荡和社会的阢陧不安而言,段祺瑞也实难辞其咎”(注:莫建来:《试论段祺瑞在北洋建军中的作用》,《历史档案》1991年第1期。)。对段祺瑞“三造共和”的评价问题, 是常引起争议的焦点。单宝认为段祺瑞几次“能够在关键时刻主张共和、反对帝制,我们应当肯定,对他在当时所产生的影响,也应当承认,否则,是不公允的”;并认为他在清末民初主张共和、反对帝制以及不参与洪宪帝制、反对张勋复辟等等,并非出于侥幸,而有其一定的思想基础(注:单宝:《段祺瑞“三造共和”平议》,《安徽史学》1984年第5期。)。丁贤俊对此也基本持肯定态度(注:丁贤俊:《论段祺瑞三定共和》,《历史档案》1988年第3期。)。而李开弟、徐卫东等人则提出了相反的意见,认为“三造共和”不过是段祺瑞的自我吹嘘与标榜,是他“在清末民初为个人的权势和独裁而采取的政治手段,毫无真正拥护共和而言”(注:李开弟:《段祺瑞“三造共和”评述》,《安徽史学》1986年第1期;徐卫东:《段祺瑞“三造共和”之真象》,《复旦学报》1987年第3期。)。意见不一的关键在于双方采用了不同的价值尺度,不同的评判标准,即一方重主观动机,一方重客观效果。其实,历史是错综复杂的,历史人物也并非可简单地用一种标准来进行准确地把握的。全面辩证地分析段祺瑞在辛亥革命、“洪宪帝制”和“张勋复辟”这三个与“共和制”命运攸关的重要事件中的活动表现,则评价所得可能会更客观、更真实。对段祺瑞执政时期所积极推行的参战问题,过去曾简单地将它归结为“府院之争”而未能给予应有的重视;近年来有论者对此作了专门研究并提出了新的看法,认为“中国对德绝交和宣战是有理有利的”(注:袁继成、王海林:《中国参加第一次世界大战和巴黎和会问题》,《近代史研究》1990年第6期。),是顺应当时历史潮流,“出于现实和长远经济、政治利益”考虑而作出的“唯一必要的选择”(注:吕茂兵:《中国参加“一战”缘由新探》,《争鸣》1991年第1期。)。史学界目前对段祺瑞的评价尚有较多分歧说明研究正在进一步深入。