《辛亥武昌首义》(连载21)

时间:2021-10-11 16:03 来源:武汉出版社 作者:严昌洪 严锴

帝制终结:南北议和与清帝逊位

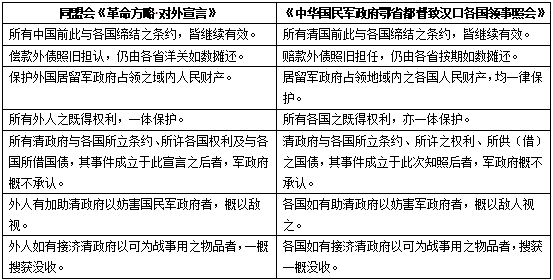

袁世凯深知北洋军在武汉的局部胜利,并不能挽回清政府在全局的失利。武汉保卫战期间,各省相继独立,海军亦全部反正,北洋军也严重减员。因此,袁世凯下令停战,转而与革命党议和,利用革命党与清廷都有求于己的有力条件,把应付局势的主动权掌握在自己手中。 袁世凯的如意算盘与帝国主义的支持分不开。 武昌首义是一场震惊了世界的革命。鸦片战争以后,中国一步步沦为列强的殖民地半殖民地,1900年八国联军战争后,清政府成为“洋人的朝廷”、列强的“守土官长”。列强在中国有太多的利益,中国一有风吹草动,它们就会想到在华利益是否会受到威胁,特别是遭到义和团铁拳打击之后,它们更为敏感。武昌起义的枪声一响,各国政府就通过驻华使领馆和被列强控制的中国海关获知消息,急忙研究对策。各国媒体也通过驻华记者、特派员收到电讯,以最快的速度公诸报端。上海英文《大陆报》特派员埃德温·丁格尔在其著作《中国革命记》中说道:“伦敦和纽约的每一份报纸都聚焦于这场战争。中国革命具有深远的政治影响,影响了中国,也影响了世界。”因为“中国革命是世界历史上最令人激动的事件之一”。 武昌首义后最初几天里,外国领事和公使得到的信息是混乱的,有的说“在武昌进行的,纯粹是反清运动”,而有的又说“武汉的革命运动之目的是在反对外国资本——是成都暴动的延伸,而不是在反王朝”。这种混乱的信息对于各国在对待中国革命问题上采取何种立场是一种难题。因此,不仅在开始的时候各国的反应不一致,而且前后也有很大转变。 列强需要清政府保护它们在华利益与租界安全,所以在最初是支持清政府的,甚至拟用借款方式资助清廷渡过难关。因为开始时,他们不知武昌革命的性质,以为是像当年的义和团或者是一般的兵变、骚乱,为了防止对清政府的不利举动,也是为了保护自身的利益,他们准备军事干预,特别是日本和俄国。英国驻汉口领事葛福告诉江汉关税务司苏古敦说,日本海军司令在大冶,今晚将乘“对马”号到汉口,以便保护租界。俄国驻汉口的领事在10月12日汉口被革命军光复后,准备让租界的义勇队出动,只是因葛福的拒绝而未果。为防止动乱造成对外国人的伤害,武汉各个教堂的传教士都迁居汉口租界。他们在汉口组织侨民义勇队与军队一起守护租界,并调动在华军舰开赴武汉,甚至保留准备换防的军队,增加武装力量,同时还希望清军在开战时不要危及租界安全。因此英国驻华公使朱尔典于10月14日致电英外部大臣格雷,称他今日已致电英国舰队司令温思乐:“各国使节已接受汉口领事团的要求,向清政府提出紧急声明,希望它对奉命收复武昌的水师提督萨镇冰发布训令,避免在作战时使各国租界遭受炮火的危险。当萨镇冰提督到达时,日本舰队司令将向他提出类似要求。如果发生另一种情况,便必须撤出租界,那时将要求萨镇冰提督在开始采取军事行动之前,给予撤出租界的时间。对各国租界来说,局势将是非常严重的。今天外交团举行会议考虑此事。我们在汉口的利益需要我们竭力加以保护。”朱尔典建议,以萨镇冰与英国海军的密切联系和对温思乐的尊敬,请温思乐移驻适宜之处,以便于租界危急之时,得以进言于萨提督。英国外部复电同意朱尔典的建议,立即与中国海军部磋商,询问可否电饬萨提督于炮攻时,竭力设法免租界各种危险。17日朱尔典致英外部,报告说萨镇冰已于昨日抵汉,但并没有马上进攻,等待增兵。萨镇冰已向日本水师提督担保,不波及租界。 由于革命造成市面的恐慌,各国领事不得不与革命军进行非正式的接触,以便解决现钱问题。苏古敦也做好了革命军接管海关的应对工作,事先将现存余款打入上海税务司账内,防止落入革命军手中。 10月13日英驻汉口代理总领事葛福电告朱尔典,称租界的防御很好,由日本舰队司令指挥;起义军正在维护秩序。食物和金融是迫切的问题。几乎所有的传教士都住在租界内,外国人的生命财产未受干扰。我已收到起义军统领的一封信,说他们已组成政府,将尊重对外条约以及以前缔订的借款和赔款,但不包括此后缔订者在内。只要外国人不帮助满清政府,他们便将对外国人提供保护。我等待您关于此事的训令。至于恢复秩序和信用的问题,我同起义军首领们有间接联系。朱尔典复电该总领事葛福说:我已把您的电报转告外交大臣正向他请示训令。此时,除了因英国人生命财产的安全而绝对不可避免的事情之外,您不应与起义军统领保持任何联系。 葛福所说接到革命党首领的一封信,应是《中华民国军政府鄂省都督致汉口各国领事照会》。这份照会之所以能够迅速送至各国领事馆,乃是因为起事之前就已经起草好了的。10月10日苏古敦在致总税务司安格联函中称,海关监督派驻江汉关的伍委员告诉他,在10月9日宝善里爆炸案中“抄获的文件里,发现有革命党致各国领事的照会草稿,稿内说:列强过去没有承认共和国,是因为它还不曾占有领土,但是它现在已经据有四川,并且将要保护外人的安全和担保偿付外债了”。13日,苏古敦在致总税务司安格联的另一函中又称:“都督给葛福的照会,内容和俄租界所查获的原稿一样”。对照以黎元洪名义致各领事的照会和在宝善里查获的原稿,内容是一致的,正式照会中就有这样的文字:“在昔各友邦未遽认我为与国者,以惟有人民、主权而无土地故耳。今既取得四川属之土地,国家之三要于是乎备矣。” 从下面对照表可以看出,告知各国的七项承诺和要求,则是从中国同盟会1906年所拟定的《革命方略》的《对外宣言》套过来的。

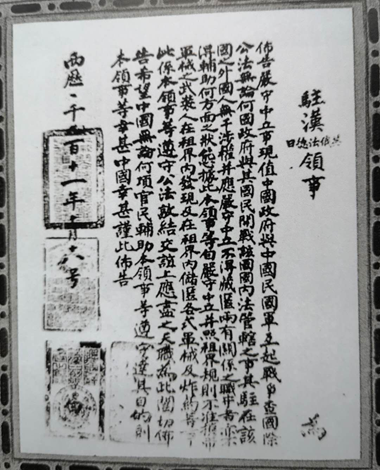

得到革命军保护外国人的保证后,再加上他们亲眼目睹革命军的良好纪律和市面上的正常秩序,外交官和侨民安心了很多。后来各国外交官渐渐了解到革命是为了推翻腐败的清政府,建立与西方国家一样的民主制度,又经过革命军方面不断的做宣传工作,特别是胡瑛与詹大悲等代表汉口军政分府与驻汉各领事交涉,告知革命原因,承诺保护外人安全,使得各国领事承认革命政府为交战团体,布告严守“中立”。这种“中立”得到各国政府的认可和指示,表现为:“英国政府在中国的行动限于,将来也限于保护英国人的生命和财产,以及在其他国家军舰不在现场之区域,亦保护他国国民之生命与财产。” 驻汉英俄法德日各国领事发布了关于严守中立的布告,全文如下: 驻汉英、俄、法、德、日领事为布告严守中立事:现值中国政府与中国民国军互起战争。查国际公法,无论何国政府与其国民开战,该国国内法管辖之事,其驻在该国之外国人,无干涉权,并应严守中立,不得藏匿两有关系之职守者,亦不得辅助何方面之状态。据此,本领事等自严守中立,并照租界规则,不准携带军械之武装人在租界内发现,及在租界内储匿各式军械及炸药等事。此系本领事等遵守公法,敦结交谊上应尽之天职。为此剀切布告,希望中國无论何项官民,辅助本领事等遵守,达其目的,则本领事等幸甚,中国幸甚。谨此布告。 西历一千九百十一年十月十八号

驻汉领事团关于“中立”的布告 他们这种“中立”是有自己的如意算盘的。一位自称“‘中华革命党’荣誉党员及‘中国之友’社员”的英国绅士哈尔康伯在致英外部大臣格雷爵士的信中提醒他注意的话带有典型性:“目前负责中国革命的人士,和太平天国的领袖一样,皆为基督徒,出生于广东、广西等地,而对英国人民极为友善。我曾在拙著《遥遥华夏之后裔》一书中竭力阐明:中国人并非天生仇恨外国人”,“目前的叛变是正统的汉人久已策划欲求推翻一个贪污腐败政府的活动,参与起义的人士对我们外国人怀有友善之情。在此关键时刻,我们去出面干涉,不但有害于他们的革命事业,而且将使英国在中国西部和南部地区一向维持的贸易优先权受损”。可见,列强所谓“严守中立”,不干涉清革双方的战事,主要还是为了自身的利益。他们是两边讨好,两头帮忙,以便一方获胜,能维护外国在华权益不致受到影响。 由于以下原因,帝国主义列强又没有像1900年那样组成联军武装干涉中国革命。一是这次革命来势凶猛,帝国主义没有预料到清朝这只走狗会这样迅速地陷入灭顶之灾,他们担心革命风暴的直接打击会落到自己头上,特别是英国不敢冒丧失长江流域侵略利益的危险,不愿直接镇压革命。二是此时第一次世界大战已经迫近,几个主要的欧洲强国都在加紧备战,没有力量在中国进行有力的武装干涉。三是各国都心怀鬼胎,说不到一块去。西方列强担心一旦实行武装干涉,最靠近中国的日本和俄国会近水楼台先得月,这是西方各国所不甘心的。四是辛亥革命所采取的毕竟是国内战争而不是民族战争的形式,而且资产阶级革命派对帝国主义抱着妥协态度,幻想以承认列强的侵略特权来换取它们对革命的支持。 在这种情况下,帝国主义各国就没有采取武装干涉的形式,而是口头上声明严守“中立”,但在中立的幌子下采用更恶毒的手段,就是侧重于政治阴谋活动,以便从中国国内的动荡局面中寻求对他们有利的机会,更换他们的走狗。帝国主义政府拒绝贷款给革命党人,各海关税务司截留关税收入不交各省军政府,企图从经济上对革命施加压力。特别是利用革命党人的幼稚和软弱,加紧扶植袁世凯上台。通过它们的穿针引线、精心策划的和平谈判,诱使革命党人向袁世凯交出已经得到的斗争果实。 帝国主义所以看中袁世凯,不但因为他过去在镇压义和团反帝斗争和出卖主权方面历有表现,早已成为帝国主义的宠儿,如日本在他的新军督练公所里派有顾问,德国利用他来扩张其在华侵略势力,美国以他为工具插足东北,英国公使朱尔典和他的关系非常密切,他也替英国卖力不少。袁世凯成了帝国主义的共同走狗;而且因为他是清朝军队中有很大潜在势力的实力派人物。武昌起义爆发后的第二天,帝国主义就放出空气,四国银行团的美方代表戴德扬言:“如果清朝获得像袁世凯那样强有力的人襄助,叛乱自得平息。”美国公使嘉乐恒更第一个在北京外交使团会议上正式提出起用袁世凯的主张。随后,英国公使朱尔典不断敦促清政府满足袁世凯的权力要求。帝国主义还在财政上援助袁世凯。袁世凯出山后,帝国主义就与他勾结起来,策划“和谈”。英国驻汉口总领事葛福出面牵线,把革命党人诱入毂中。南北双方首先实现了武汉的局部停战。 战争期间,袁世凯就派心腹刘承恩试探武昌军政府对和议的态度。刘承恩曾任湖北练军管带,与黎相熟,到武汉后便托日本商人给黎送信。几番接触后,刘承恩与海军正参领蔡廷干于1911年11月11日亲自过江,与湖北军政府众人会晤。会议上,黎元洪透露出寄希望于袁世凯反戈向北,覆灭满清,成功之后,首推其为民国总统之意。他写信给袁世凯说:“将来民国总统选举时,第一任之中华共和大总统,公固不难从容猎取也。” 其时,革命党人在帝国主义、军阀势力的进攻面前,妥协思想逐渐占了上风,他们被袁世凯的和平烟幕遮住了眼睛,错误地把袁世凯视为可以争取的第三种力量,甘愿推他为共和国大总统,以换取革命的早日胜利。因暗杀摄政王被关在狱中的汪精卫在武昌起义后被放了出来,被袁世凯的儿子袁克定收买,汪精卫写信到武昌,说袁世凯不是效忠清廷的人,如果南方革命党人肯举他为总统,他是愿意同革命党一致行动的。黄兴于11月9日曾致书袁世凯,劝其“直捣黄龙,灭此虏而朝食,非但湘鄂人民戴明公为拿破仑、华盛顿,即南北各省当亦无有不拱手听命者”。12月18日,黄兴又致电袁世凯,提出保证说,若能赞成共和,“中国大总统一位,断举项城无疑”。立宪派也推波助澜,希望由袁世凯收拾残局,稳定局势。 袁世凯看清了革命党的弱点,压迫革命党人妥协,他并不急于渡江攻打武昌,而是制造大军压境的气势,以便在与革命党人和议之时处于绝对优势。他对革命军既剿又抚,迫使革命党人让步,使其同意只要能倾覆满清,即可推举他为民国大总统。 由于南方各省的革命党人对长期的艰苦斗争没有把握,幻想争取实力派人物袁世凯“反正”,以换取革命早日成功。革命党人在攻占南京重镇后,遂决定与清政府议和。清政府任命袁世凯为议和全权代表;南方11省革命政府推举伍廷芳为议和总代表。12 月8日,袁世凯派唐绍仪为全权代表,严复等为“各省代表”,南下武汉议和。12月11日唐绍仪一行抵达汉口,严复见“满目是兵燹后气象”,遂在致陈宝琛的信中说:“此间(指汉口)气象自是萧索,舆论于北军之焚烧汉口,尚有余痛,民心大抵皆向革军。” 12月12日下午,与唐绍仪及“几位代表”由汉口渡江过武昌,到青山毡呢厂会见黎元洪。严复则是“以师弟情分”往见黎元洪,因为黎元洪毕业于北洋水师学堂,是严复的学生,故有师徒情分。黎元洪见老师来了,备极欢迎,感动之深,至于流涕。严复认为“黎诚笃人,初无意于叛,事起为党人所胁持,不能摆脱,而既以为之,又不愿学黄兴、汤化龙辈之临难苟逃,此其确实心事也。”当时党人有名望者约二、三十在彼。谈次极论彼此主旨,严复在给陈宝琛的信中介绍了以下主要几点: 一、党人亦知至今势穷力屈,非早了结,中华必以不国,故谈论虽有辩争,却无骄嚣之气,而有忧深虑远之机。 一、党人虽未明认君主立宪,然察其语气,固亦可商,惟用君主立宪而辅以项城为内阁,则极端反对。 一、党人以共和民主为主旨,告以国民程度不合,则极口不承;问其总统何人为各省党人所同意者,则以项城对。盖彼宁以共和而立项城为伯理玺得,以民主宪纲箝制之,不愿以君主而用项城为内阁,后将坐大,而至于必不可制。此中之秘,极耐思索也。 一、无论如何下台,党人有两要点所必争者:一是事平日久,复成专制,此时虽有信条誓庙,彼皆不信,须有实地箝制;二是党人有的确可以保全性命之方法,以谓朝廷累次失大信于民,此次非有实权自保,不能轻易息事。 一、若用君主,则冲人教育必从新法,海陆兵权必在汉人之手,满人须规定一改籍之制。 后来议和地点改在上海,12月14日唐绍仪等乘“洞庭”号轮船离武汉,17日抵上海。 18日唐绍仪、伍廷芳在上海进行全面和谈。和议开始后第三天,英、美、日、俄、德、法六国联合照会双方谈判代表,说如不尽快达成和解,各国就不能保持中立态度。这实际是恫吓革命派一方,压革命派向袁世凯妥协。这份照会充满威胁口吻,连西方报纸也不得不承认“乃是外国干涉的开端”。

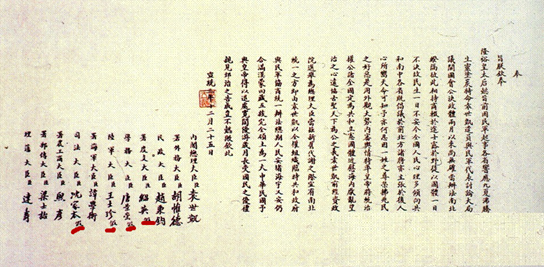

议和代表唐绍仪(左)与伍廷芳 正当南北双方代表相互讨价还价之时,南京临时政府成立,孙中山表示,如果革命目的不达,便无和议可言。袁世凯对孙中山出任临时大总统,并宣言北伐大为恼火,一方面撤去唐绍仪的代表职务,中止和谈;一方面对南方施加军事压力,利用革命派的软弱性和妥协性,迫其就范。 南京临时政府建立伊始,内交外困,面临重重困难。帝国主义列强表面采取“中立”态度,实际上却从政治、军事和经济等方面不断对临时政府施加压力,同时大力扶植拥有军事实力的袁世凯,以扼杀革命;立宪派、旧官僚和各种投机分子也纷纷表示拥护袁世凯;尤为严重的是,同盟会在取得各省政权之后日趋涣散,内部矛盾日益严重,妥协倾向不断滋长。虽然孙中山在回国之初反对和谈,也曾组织过北伐,并打过胜仗。但面临帝国主义的武装干涉,他孤掌难鸣,抵不住革命营垒内部的妥协压力,无法扭转这种形势,被迫宣布“暂时承乏,虚位以待”。孙中山让位还有自己主观上的原因,那就是他担心清朝继续维持不倒,一旦获得外国援助,革命有可能重蹈太平天国的覆辙。因此,他认为利用袁世凯迫使清帝及早退位,是争取革命速胜的重要策略。为了早日推翻清廷,孙中山“迫而牺牲革命主张”,也牺牲了自己的权位。1912年1月22日,孙中山发表声明:“如清帝实行退位,宣布共和,则临时政府决不食言,立即可正式宣布解职;以功以能,首推袁氏。” 以倡言君主立宪向革命派讨价还价,以革命党要求共和逼清帝退位,这就是袁世凯采取的狡猾手法。在得到孙中山的让位保证之后,他立即加紧了逼宫的步伐。在清朝王公贵族中,有一部分人反对退位,组织了宗社党,头子是禁卫军协统良弼。他们运动亲贵横出阻挠,拟推翻袁世凯内阁,而以赵尔巽或铁良代之。这些亲贵分走蒙古、东三省,收拾战备,为背城借一之举。袁世凯见此情形,恐有大变,遂暗中指使文武官员“请愿共和”,迫清帝退位。1月26日,段祺瑞联络湖北前线北洋军将领四十六人联名电奏清廷,要求“立定共和政体”,否则将带兵入京。这时清政府只剩下几省地盘,军政大权早已落到袁世凯手中,已经到了“无可奈何花落去”的境地。革命党人彭家珍则化装暗杀了良弼。良弼临死前说道:“杀我者,好英雄也,真知我也。我死,大清亡矣。”果真良弼被炸死吓得满朝王公贵族连开御前会议也没什么人参加了。袁世凯还邀张锡銮电告马杰首领冯麟图等勿助到东三省的亲贵,又遣人游说赵尔巽,劝其承认共和。诸亲贵抵达奉天后,遂无所作为。而袁世凯则乘诸亲贵离京之时,约人同向隆裕太后进言共和之利,事机之危,又痛言各亲贵之行为无异以帝后生命为孤注,隆裕太后渐被说服,便同意授袁世凯以全权,组织临时共和政府。复恐旗人阻挠,则力联奕劻,并将禁卫军半数调往河南,没收其武器,又调重兵驻京。迨诸事妥贴后,开始缮写退位诏稿进呈,盖用御宝,并由奕劻签字,以为亲贵之通过证明。当时正值另一宗社党头子溥伟回京,见退位诏书即将发表,就往宫里求见隆裕太后,意图力阻。不料隆裕太后传谕须俟诏旨发表后,始许进见,溥伟无法阻止,乃顿足而归。 降谕之前一日,隆裕太后对徐世昌说:“此次事变,皆系诸王公历年所酿成。醇王太无能,为彼等所蒙误。若非袁世凯来京,吾母子尚不知为彼等陷于如何境地。余感袁世凯之忠,悯生民之涂炭,决意将国政辞让,已谕令袁世凯将优待皇室条件与南军议妥,余自惟亦足上对列祖列宗矣。诸王公等蒙余与皇上之荫庇,亦在优待之列,尚有何不满意?彼等近日举动,余甚不谓然。诸人本无能徒,白取赞谤耳。余前已谕令早日回京,闭门安处,免贻祸患。若仍不听余之训令,以后酿出事故,余已决意再不顾恤。前两年不知振作,至此时而侈言忠爱,余实耻之。”徐世昌听了只好唯唯而出。 关干共和问题,隆裕太后很恨诸亲贵,事前已屡有怨言。及下退位诏时,复对袁全权云:“今日皇帝退位,余一切放心矣。惟可恨诸亲贵,平日招权纳贿病民误国,以致今日。及事至无可挽救,既不能妥谋善法以维宗社,尚欲挟吾母子别图号召,以居奇祸。幸有尔在坐镇大局,使我母子尚不至流离颠沛,伊等今皆纷纷逃散,各自为谋,岂复有人心乎。”语终恨恨不绝。 《退位诏书》内容如下: 朕钦奉隆裕皇太后懿旨:前因民军起事,各省响应,九夏沸腾,生灵涂炭,特命袁世凯遣员与民军代表讨论大局,议开国会,公决政体。两月以来,尚无确当办法,南北暌隔,彼此相持,商辍于途,士露于野。徒以国体一日不决,故民生一日不安。今全国人民心理,多倾向共和,南中各省既倡议于前,北方诸将亦主张于后,人心所向,天命可知。予亦何忍因一姓之尊荣,拂兆民之好恶。是用外观大势,内审舆情,特率皇帝将统治权公诸全国,定为共和立宪国体,近慰海内厌乱望治之心,远协古圣天下为公之义。袁世凯前经资政院选举为总理大臣,当兹新陈代谢之际,宜有南北统一之方,即由袁世凯以全权组织临时共和政府,与民军协商统一办法。总期人民安堵,海宇乂安,仍合满汉蒙回藏五族完全领土为一大中华民国,予与皇帝得以退处宽闲,优游岁月,长受国民之优礼,亲见郅治之告成,岂不懿欤。

清帝退位诏书 2月13日,袁世凯致电南京临时政府,宣布“共和为最良国体,世界之所公认”,“从此努力进行,务令达到圆满地位,永不使君主政体再行于中国”。就在这一天,孙中山宣布辞去中华民国临时大总统的职位。三日后,南京临时参议院一致选举袁世凯为临时大总统,并请其赴南京就职。袁世凯遂指使曹锟在京津等地制造兵变,以维持北方秩序为理由,拒绝南下就职,参议院被迫同意袁在北京就职。3月10日,袁在北京就任临时大总统职,推举唐绍仪出任国 务总理,赴南京组织新内阁,接收临时政府。4月1日,政府迁往北京,临时参议院也随之北迁,并改组为北京临时政府参议院。自此,袁世凯取得了民国的最高权力,攫夺了辛亥革命的成果,从此,中国陷入北洋军阀统治之下,民国只剩下一块空招牌。

大总统袁世凯像 |

- 上一篇:《辛亥武昌首义》(连载20)

- 下一篇:《辛亥武昌首义》(连载22)